Yuree Kensaku. « Le Mont Never-Rest »

21.10.2025 – 30.01.2026

Louisa Gagliardi. « Hard-Pressed »

04.09.2025 – 07.10.2025

Matt McCormick. « Running On Empty »

27.06 – 01.08.2025

Makoto Ofune. « Eternity »

30.04.2025 – 13.06.2025

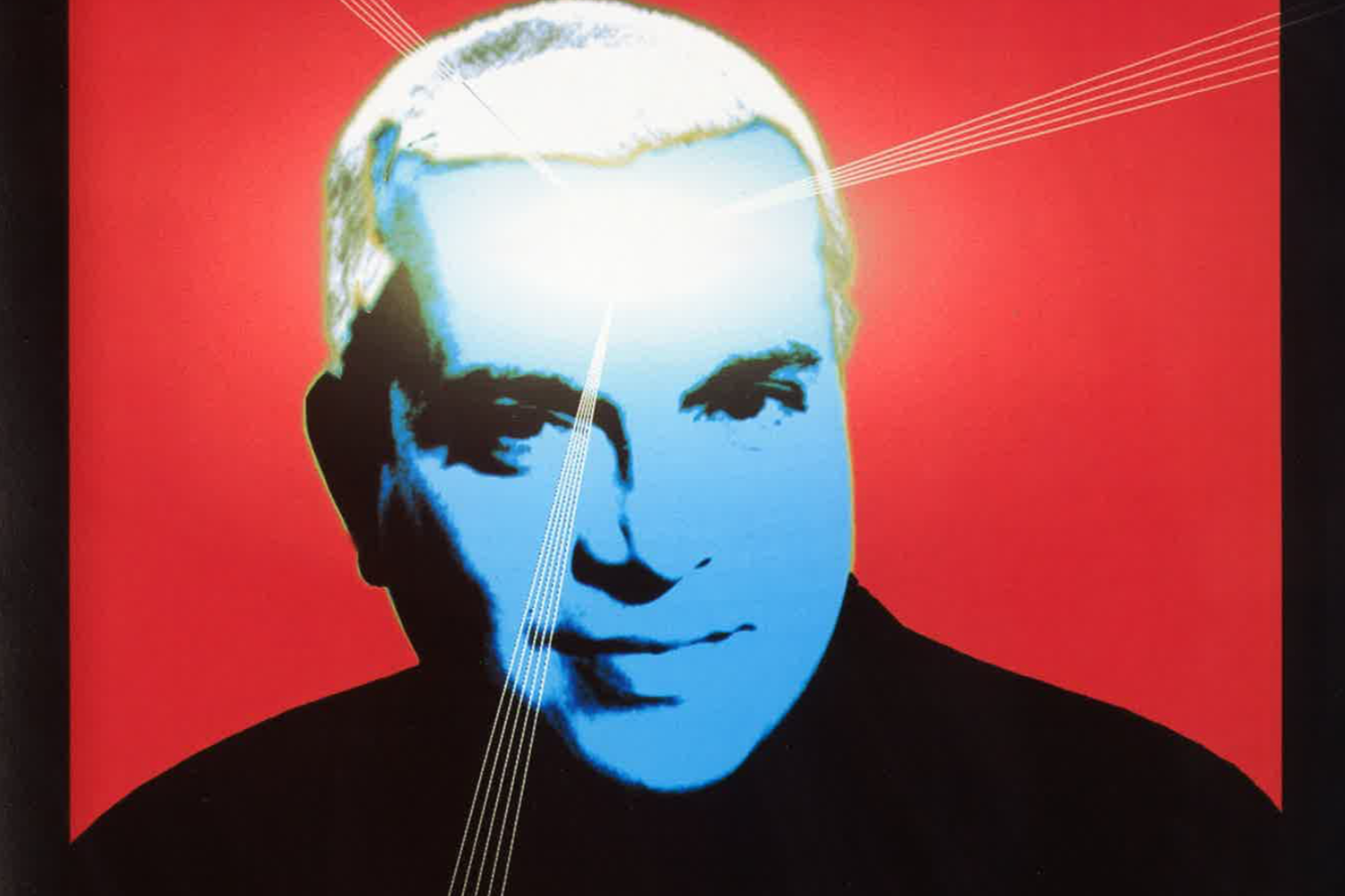

« Keith Haring, Techno-Primitive Iconography »

16.10.2024 – 14.12.2024

Brandon Deener. « Résonance »

28.06.2024 – 01.10.2024

Alec DeMarco. « The Beast and the Boy »

17.05.2024 – 21.06.2024

Ronnie Cutrone

22.03.2024 – 10.05.2024

« MAO »

21.02.2024 – 15.03.2024

Renk. « Paper Cloud »

08.12.2023 – 09.02.2024

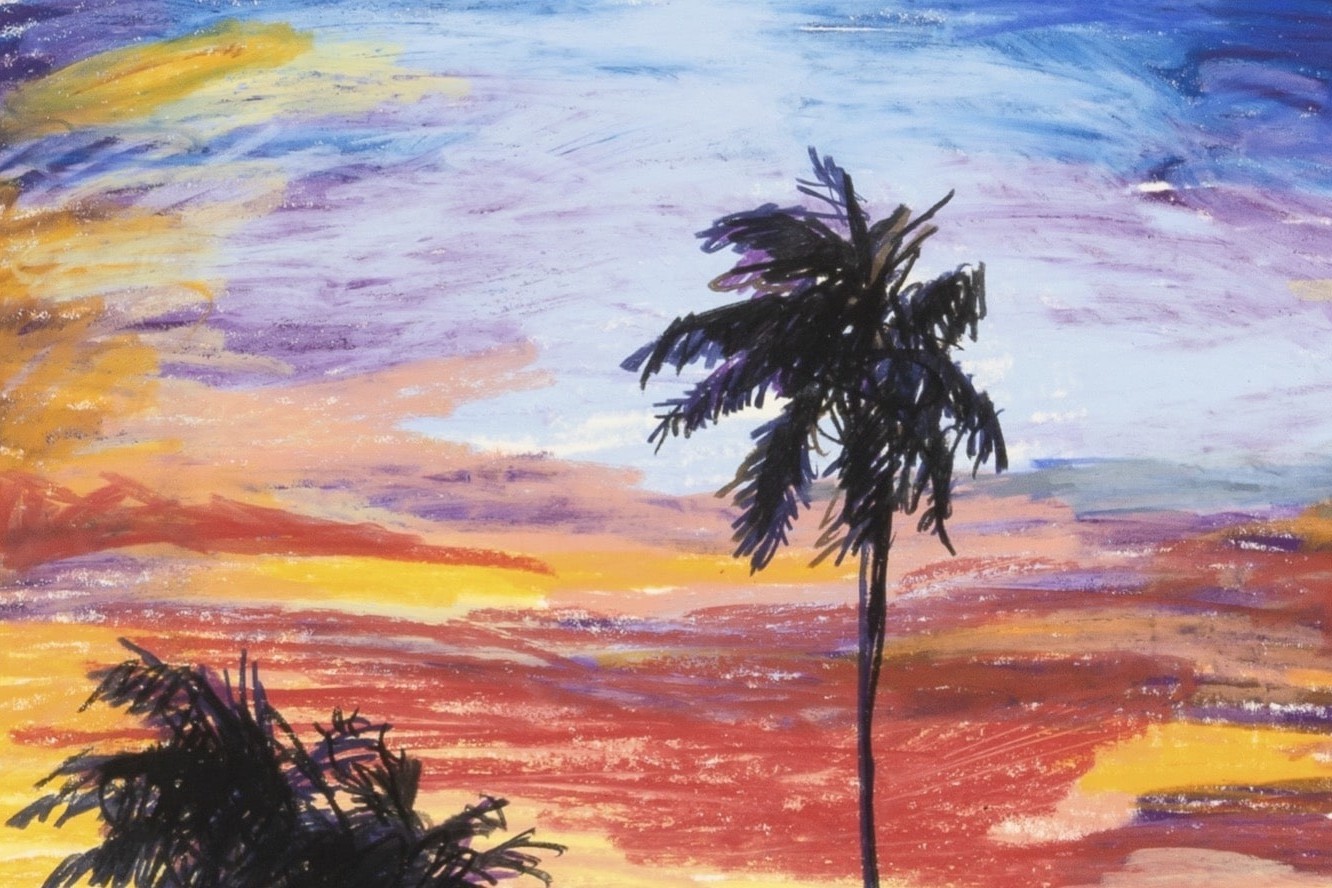

Enoc Pérez. « Under the Palm Trees »

18.10.2023 - 01.12.2023

Dr. Esther Mahlangu. « The Breath of Calligraphy »

21.04.2023 – 02.06.2023

05.06.2023 - 30.06.2023

Renk. « Voyages sur le motif »

27.01.2023 – 24.03.2023

27.03.2023 - 07.04.2023

Amanda Sthers. « Le lendemain, tout a changé »

02.12.2022 – 13.01.2023

« HARPER’S x 75 FAUBOURG »

18.10.2022 – 18.11.2022

Inès Mélia. « Ne Me Retiens Pas »

09.09.2022 – 07.10.2022

Rafa Macarrón

09.06.2022 – 08.07.2022

« Meet Purvis Young »

01.04.2022 – 22.05.2022

Djamel Tatah – Zoulikha Bouabdellah

01.02.2022 – 23.03.2022

« Catch Them All ! »

10.12.2021 – 24.12.2021

03.01.2022 - 16.01.2022

Enoc Pérez

22.10.2021 – 03.12.2021

Jean-Marie Appriou, Sam Falls, Shara Hughes

01.09.2021 – 29.09.2021

Guggi. « Time »

17.06.2021 – 30.07.2021

« Sur les Traces de Penck »

27.04.2021 – 21.05.2021

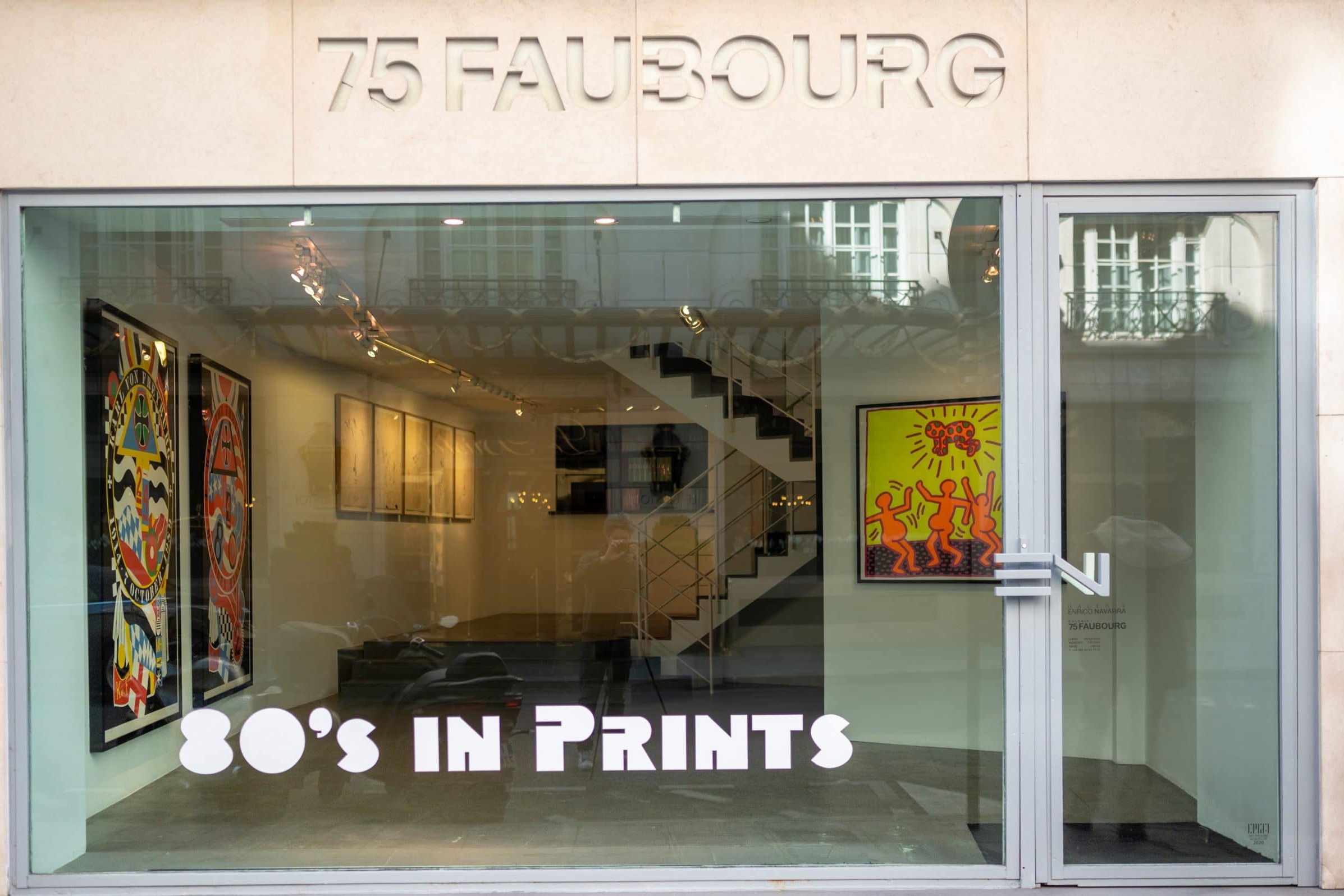

« 80’s IN PRINTS »

19.02.2021 – 09.04.2021

« Beyond Black & White »

22.10.2020 – 18.12.2020

« galerie frank elbaz @ 75 FAUBOURG »

25.02.2020 – 14.04.2020

Kenny Scharf. « Paradis Perdu »

20.10.2018 – 21.12.2018

Jean Prouvé – Jean-Michel Basquiat – Keith Haring

17.09.2018 – 18.10.2018

Simon Schwyzer. « Constellation »

13.04.2018 – 12.06.2018

« London Calling »

17.11.2017 - 15.12.2017

Amos Gitaï. « Coup d’État »

20.04.2017 – 02.06.2017

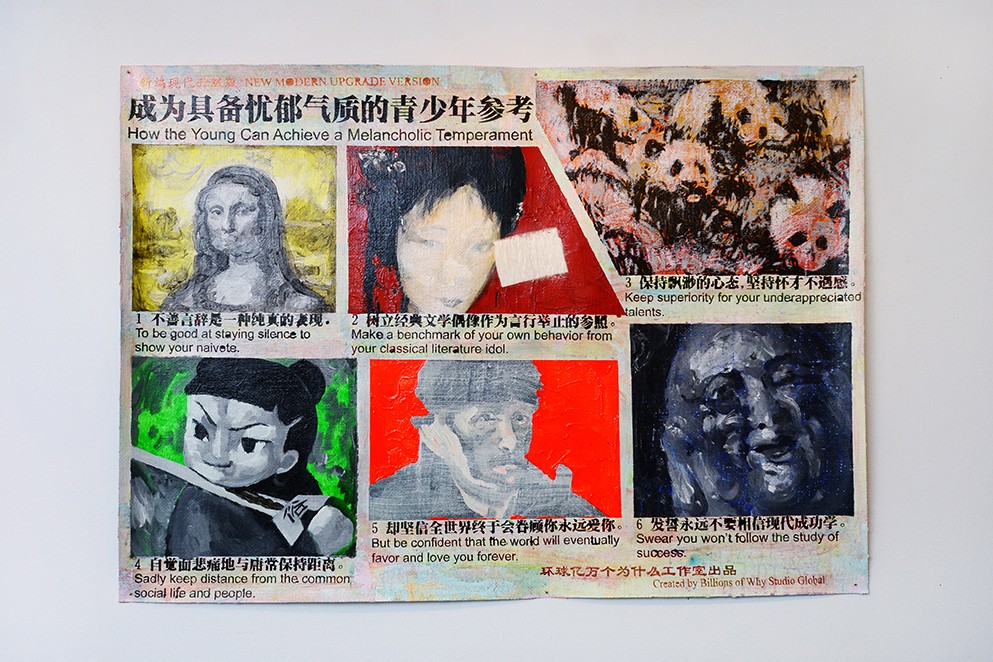

Zhang Lehua. « The Interpreter who Interrupts »

08.01.2015 – 07.02.2015

Enrico Dagnino. « #Untitled »

29.10.2015 – 11.12.2015

« Tribute to Hanart TZ Gallery »

24.10.2014 – 27.11.2014

Qiu Anxiong. « E-motion »

27.05.2014 – 30.06.2014

Rudy Ricciotti. « Éléments d’architecture »

28.05.2013 – 31.06.2013

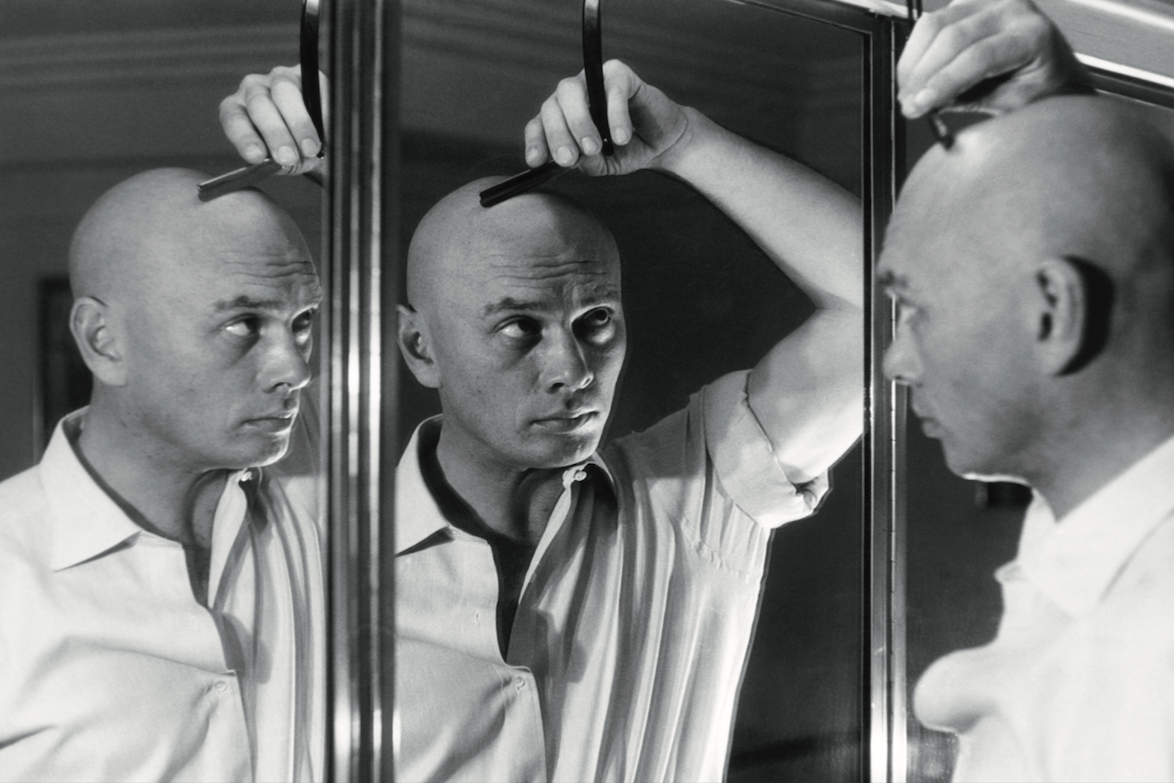

Benoît Gysembergh. « La photo en première ligne »

27.11.2013 – 13.12.2013

Jack Garofalo. « 40 ans de photojournalisme »

14.11.2012 – 01.12.2012

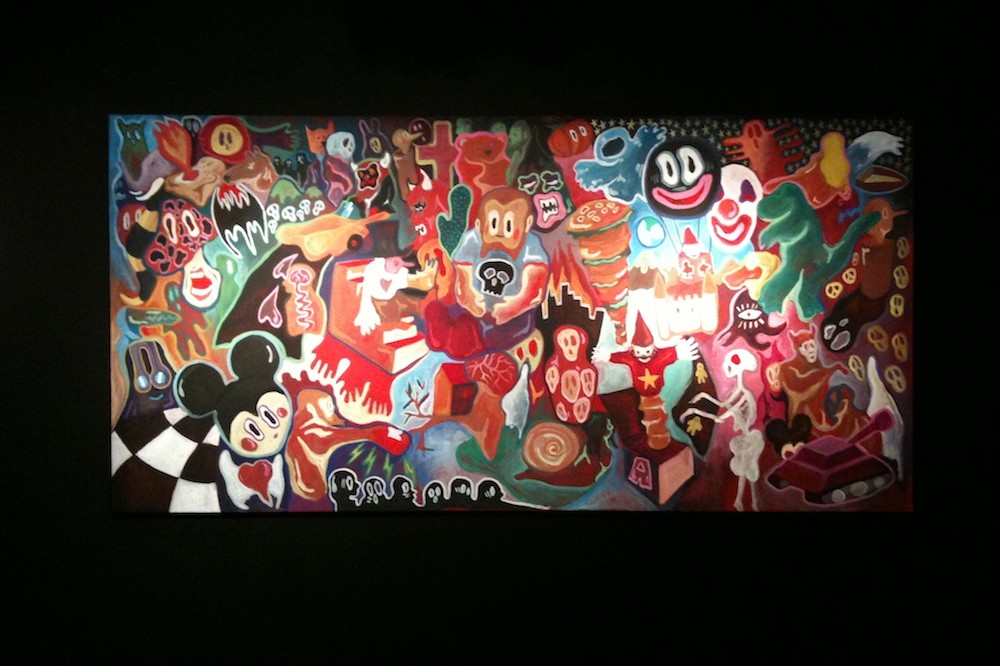

Fabien Verschaere. « Sweet Inspiration »

05.02.2010 – 05.03.2010

Jean Prouvé

12.02.2009 – 21.03.2009

Mahi Binebine

16.04.2008 – 17.05.2008

Liu Guosong

04.03.2008 – 26.03.2008

Zhao Guanghui

07.02.2008 – 01.03.2008

Stephane Graff. « Black Box »

10.05.2007 – 02.06.2007

Baba Anand

21.03.2007 – 21.04.2007

Qiu Shihua

01.12.2006 – 31.12.2006

Yue Minjun. « Manipulation »

26.10.2006 – 25.11.2006

Hung Tung-lu

15.09.2006 – 18.10.2006

Chao Chung-Hsiang

02.06.2004 – 31.07.2004